YUSUKE.N

YUSUKE.N

電子情報システム学科卒[2015年入社]

私は、ボデー電装部品の設計を担当しています。ボデー電装部品というのは、クルマの外側に備えつけられる電気、電子機器のことで、ヘッドランプやリヤランプ、ワイパー、ウォッシャー、ホーン等です。

先輩方に比べるとまだまだですが、2015年に入社してある程度いろんな経験を積ませていただいてきたので、少しずつ設計のことが判ってきて、ますます仕事がおもしろくなってきています。

今に至るまでに、先輩方には本当にいろんなことを教えてもらいました。私が入社1年目の時に初めて担当させていただいたのが、ガラスを洗浄するウォッシャー関係部品の設計だったのですが、初めての担当部品ということもあり、その時のことは今でもよく覚えています。

なにしろ入社したばかりで未熟ですので、当然先輩方にサポートしていただきながら設計を進めていくのですが、周りの先輩の思考の深さに触れて「設計者って、そんなことまで考えないといけないのか!」と、衝撃を受けました。自分ではこれ以上検討しようがないと思えるくらい考えて設計したとしても、経験豊富な先輩、上司からは、「こういう場合はどうするの? あれについては検討した?」と、私には見えてなかった視点からの疑問を次から次へと投げかけられました。

例えば、エンジンルーム内にあるウォッシャー液を入れるタンクの「キャップ」を例に挙げてみます。どんな形が最も開けやすくて、しっかり閉まるのか。キャップを外した際に失くしてしまわないようにするには、どうするか。お客様はどの向きからキャップを外そうとすることが多いと予測されるか。それによって、キャップの形状はどう変わるか、などなど、使用されるシーンや使用するお客様の気持ちに立って徹底的に考えて、あらゆる角度から検討を重ねていきます。その時の自分にはとてもそこまでの発想をすることができず、感心し、その発想力を身に付けたいと思いました。

よく使ったとしても数ヶ月に一度程度でしかなく、普段は目にすることもないウォッシャータンクのキャップでさえ、この様な検討が必要なので、もっと使用頻度の高い部品だったらどうなるのだろうと、当時の自分は、気が遠くなるような気分になったものでした。

ウォッシャータンクの形を例に挙げると、ある部分には凹みがあって、ある部分は膨らんでいる等、かなり複雑な形状をしています。クルマの機能はどんどん高度化しており、それに合わせて部品点数も増える一方です。でも、クルマ全体の大きさは変えられないので、部品をギュッと凝縮して、狭いスペースに詰め込んでいかなくてはいけません。そうすると、部品同士がぶつからないようにうまく逃げる必要がある等、各部品の設計はますます複雑化しています。ウォッシャータンクでも、さまざまな理由があって複雑な形になっています。もちろんウォッシャータンクの例に限らず、現在のクルマは、あらゆる部品において、カタチに意味がないものはないと思います。

自分の担当する部品だけを見ていてもいけません。求められる機能を実現するためにはこういう形にしたい。でも周囲の部品にぶつかってしまうのでそれが難しい、などという場合もあるわけです。そうした時は、それぞれの部品の設計者同士で調整を行い、ベストな方法を探っていきます。すごく複雑なパズルを解いていくような感じです。

どうしても自分の担当部品を中心に考えてしまうのですが、全体のバランスを見た上で、優先順位を決めて全体最適を考えていかないと、クルマとして成立しません。以前ある上司から「私たちは部品をつくっているのではない。クルマをつくっているのだ」と教えていただいたのですが、本当にその通りだと思いますし、すごく良い言葉だと印象に残っています。

設計を考える際にはさまざまな観点があります。法規、機能性、生産性、デザイン性、コスト等の観点です。例えば、機能面だけで考えても、性能、品質、操作性等、多くの観点から検討を重ねる必要がありますが、そこにデザイン性の観点が入ってくるとさらに大変です。デザイナーの想いを実現しつつも、さらに法規や生産性の面もきちんとクリアする必要があります。ボデー電装部品の中でもヘッドランプは、クルマの顔であり、その中でも目と言えるパーツです。そのクルマの印象を決定づけるほどの重要な要素ですので、デザイン的にも最もこだわりたい部分のひとつです。私もランプ関係の設計に携わらせていただいていますが、もっとたくさんの経験を積んで洞察力や想像力を磨き、任せてもらえるように、成長していきたいと考えています。

-

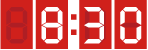

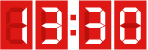

出勤

出勤

パソコンを立ち上げて、

モーニングコーヒーを飲みながら

メール対応。 -

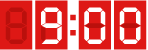

ミーティング

ミーティング

新しい技術や法規の変更点等

についての情報共有。 -

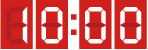

設計

設計

自席にて、

担当している部品の設計を行う。 -

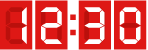

昼食

昼食

最近リニューアルされた

社員食堂で日替わりランチを。

美味しくリーズナブルで

大人気の社食です。

-

実験立ち会い

実験立ち会い

部品の試験に立ち会い、

クルマとともに現物の

動作等を確認。 -

打ち合わせ

打ち合わせ

担当している部品の

詳細な仕様等について、

部品メーカーとすり合わせ。 -

設計

設計

自席に戻って、

午前中の設計の続きを行う。 -

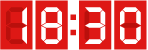

退社

退社

※2019年3月時点のインタビュー記事です。